アレルギーとは

アレルギーとは、本来は無害である物質に体の免疫システムが過剰に反応してしまう状態のことです。通常、免疫システムは細菌やウイルスなどから体を守るために働きます。

しかし、この働きが何らかの原因によって異常をきたすと、アレルギーとしてくしゃみや発疹、呼吸困難などさまざまな症状を引き起こしてしまうのです。

アレルギーを起こす物質をアレルゲンと呼びます。何がアレルゲンになるかは、人それぞれです。当院では、アレルギー検査によってアレルゲンを特定し、症状の改善や再発予防を行っています。

アレルギーの原因

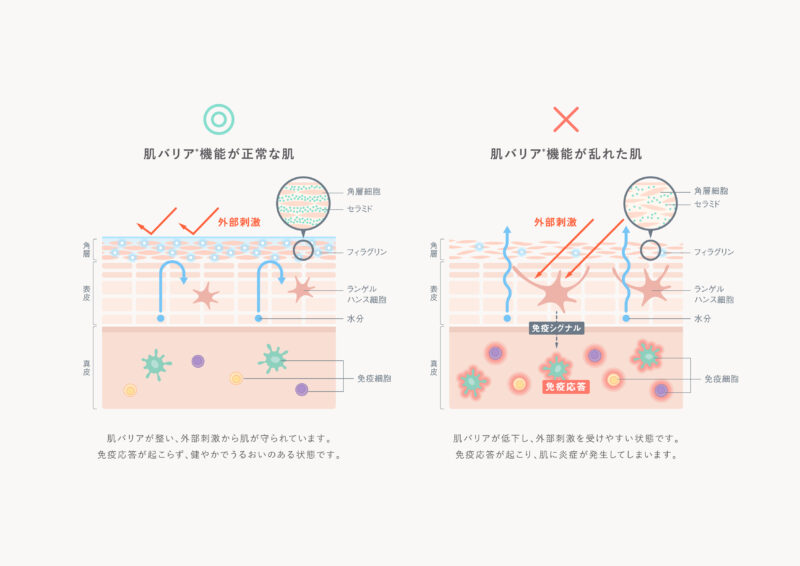

アレルギーの原因には、体質的な要因と環境的な要因の両方が関係しています。アレルギーがある親から生まれた子は、アレルギーを発症しやすくなる可能性があるのです。

また、乾燥や皮膚疾患などによってバリア機能が低下した状態が続くのも、アレルギー症状を引き起こす原因として知られています。

環境的な要因としては、花粉やダニ、動物の毛、カビ、特定の食べ物や薬などが代表的です。この他、化粧品によるアレルギーも高い頻度で見られます。

これらのアレルゲンが体内に入ると、免疫細胞が過剰に反応し、発疹やくしゃみなどを引き起こします。どの物質に反応しているかを正確に知るためには、アレルギー検査を受けて原因を特定することが大切です。

アレルギーの症状

アレルギー反応の出方は人それぞれで、皮膚や呼吸器、消化器など複数の症状が見られることがあります。主な症状は次の通りです。

- 発疹

- 皮膚のかゆみ

- 鼻水

- 目のかゆみ

- 涙目

- くしゃみ

- 咳

- 息苦しさ

- 吐き気

- 嘔吐

- 腹痛

また、アレルギーが関与している症状には、主に次のものがあります。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎とは、皮膚のバリア機能が低下している方に起こりやすい慢性的な炎症性疾患です。ハウスダストやダニ、花粉、特定の食べ物などに対するアレルギー反応が関係している場合があります。

症状はかゆみを伴う湿疹が主で、顔や首、肘や膝の内側などに繰り返しあらわれることが特徴です。掻くことで皮膚が傷つき、さらに炎症が悪化する悪循環に陥ることもあります。

じんましん

じんましんは、皮膚に赤みやかゆみを伴う膨疹(ぼうしん)が突然あらわれる疾患です。発症の原因は多岐にわたり、食べ物、薬、ストレス、気温変化などが関係することがあります。

多くの場合、数時間で跡を残さず消える一過性のものですが、繰り返し起こる慢性じんましんも存在します。原因が特定できないケースもありますが、アレルギー検査を行うことで誘引物質を突き止め、再発を防ぐ手がかりを得られる場合もあります。

血管性浮腫

血管性浮腫は、皮膚やのど、舌などが急に腫れる症状のことです。痛みや圧迫感を伴うこともあります。重症の場合、のどが腫れて呼吸困難を引き起こす危険もあるため、注意が必要です。

原因は、薬や食物などに対するアレルギー反応の他、体質的な要因による場合もあります。症状がじんましんと似ていますが、赤みやかゆみはなく、腫れが1~3日ほど続くのが大きな違いです。

接触性皮膚炎

接触性皮膚炎は、一般にかぶれと呼ばれる症状のことです。金属や洗剤、植物などの物質が皮膚に触れることで起こります。ラテックスや化粧品によって接触性皮膚炎を起こす例も多いです。

原因となる物質に免疫が過剰に反応し、赤みやかゆみ、水ぶくれなどの症状があらわれます。

金属アレルギー

金属アレルギーは、金属が汗と反応してイオン化し、イオン化した金属が皮膚のタンパク質と結合したものに免疫が反応することで起こります。

接触性皮膚炎の一種であり、アクセサリーや腕時計、ベルトのバックル、ピアス、歯科金属など身近なものが原因となる例が少なくありません。

特にニッケルやコバルト、クロムはアレルギーを起こしやすい金属として知られています。

食物アレルギー

食物アレルギーは、特定の食べ物を摂取した際に免疫が過剰反応を起こし、体にさまざまな症状を引き起こす疾患です。重症例や症例数が多い食物には、下記のものがあります。

| 該当する食物 | |

| 特定原材料 | えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生 |

| 特定原材料に準ずるもの | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |

摂取後に、じんましんやかゆみ、腹痛、吐き気、呼吸困難などがあらわれることがあります。重度の場合、アナフィラキシーショックを起こす危険もあり、迅速な対応が必要です。

花粉症

花粉症は、植物の花粉が原因となって起こる季節性のアレルギー疾患です。

- スギ

- ヒノキ

- イネ科

- ハンノキ

- シラカンバ

- ブタクサ

- ヨモギ

- カナムグラ

スギ、ヒノキ、ハンノキは春、シラカンバは4月から6月にかけて、ブタクサやヨモギ、カナムグラは秋、イネ科は年間を通して飛散しています。

代表的な症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどです。重症化すると集中力の低下や睡眠障害につながることがあります。

また、花粉が皮膚に付着してアレルギー症状を起こすことで赤みやかゆみが生じる花粉皮膚炎が見られる場合もあります。

日本では特にスギ花粉症が多いことが特徴です。環境省によると、2019年のデータでは国民の38.8%がスギ花粉症であると推定されています。

薬疹

薬疹は、薬の成分に対して免疫が過剰に反応し、発疹やかゆみなどの症状を引き起こすアレルギー反応です。抗生物質、解熱鎮痛薬、抗てんかん薬などが原因となる場合が多いことが知られています。

症状は、軽い発疹だけの場合もあれば、全身に紅斑が広がるケースもあり、一部は口腔内、口唇に症状が出る場合は重篤と言われます。

光線過敏症

光線過敏症は、太陽光や紫外線に当たることで皮膚に炎症や発疹が起こる皮膚疾患です。日光を浴びた部分に赤みやかゆみ、水ぶくれ、腫れなどの症状があらわれます。中にはわずかな紫外線でも強い反応を示す方もいます。

光線過敏症は、原因によって外因性と内因性に分類されます。外因性は薬剤、化粧品、食品などが原因となるもので、内因性は遺伝疾患や代謝疾患が関与するものです。

外因性の光線過敏症で特に多いのが薬剤性光線過敏症で、ケトプロフェン(モーラステープ、ロキソニンテープ等)などの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の湿布による発症例が多く報告されています。

その他、ニューキノロン系などの抗菌薬、チアジド系利尿薬を含む降圧薬、スルホニル尿素系の糖尿病薬、向精神薬など、内服薬でも発症する可能性があるとされます。

昆虫刺傷アレルギー

昆虫刺傷アレルギーは、ハチやアブ、ブユなどの昆虫に刺された際に、体がその毒や唾液成分に対して過剰に反応することで起こるアレルギー反応です。

刺された部位に強い腫れやかゆみがあらわれる他、全身のじんましんやかゆみ、呼吸困難、血圧低下、意識障害など重篤な症状が出ることがあります。

アナフィラキシー

アナフィラキシーは、アレルギー反応の中でも特に重篤な全身性の反応で、短時間のうちに命に関わる危険を伴う状態です。原因は食物、薬、ハチ刺されなどがあります。

原因物質に触れてから数分~数十分で症状があらわれ、全身のじんましんやかゆみ、呼吸困難、血圧低下、意識障害、嘔吐などが見られることが特徴です。

迅速な治療が必要であり、アドレナリン自己注射薬(エピペン)を携帯しておくことが推奨されます。

口腔アレルギー症候群

口腔アレルギー症候群は、生の果物や野菜を食べた際に、口やのどにかゆみや腫れ、ピリピリ感、イガイガした違和感が生じるアレルギー反応です。花粉症を持つ方に多く見られ、花粉と似た構造のたんぱく質を含む食べ物に反応する交差反応が原因とされています。

多くの場合、食後5~15分以内に症状があらわれ、30分~1時間程度で自然に治まります。加熱した食品(ジャムや缶詰、ジュースなど)では症状が出ないことが多いのが特徴です。

主な花粉と関連する果物・野菜

■カバノキ科(ハンノキ、シラカンバ)の花粉症の方

・バラ科の果物:リンゴ、モモ、サクランボ、ナシ、イチゴ、ビワ、アンズ、スモモ、洋ナシ

・その他:大豆(特に豆乳)、キウイフルーツ、セロリ、ニンジン、ジャガイモ

■イネ科(カモガヤ、オオアワガエリ)の花粉症の方

・ウリ科の果物:メロン、スイカ

・その他:トマト、キウイフルーツ、オレンジ、バナナ

■キク科(ブタクサ、ヨモギ)の花粉症の方

・ウリ科:メロン、スイカ、キュウリ、ズッキーニ

・セリ科:セロリ、ニンジン、スパイス類(クミン、コリアンダー、フェンネル)

・ウルシ科:マンゴー、ピスタチオ

・その他:バナナ

■スギ・ヒノキ花粉症の方

・ナス科:トマト

注意点

ハンノキやシラカンバの花粉症がある方が豆乳を大量に摂取すると、まれにアナフィラキシーを起こすことがあるため注意が必要です。症状が出る食品は避けるのが基本ですが、加熱調理したものやジャム、缶詰などの加工品であれば食べられることが多いです。

アレルギー検査の種類

アレルギー検査には、主に血液検査とパッチテストの2つの方法があります。どちらも、体がどの物質に対して過剰な免疫反応を示しているかを調べる検査です。

血液検査

血液検査は、採取した血液を用いてアレルギー反応に関与するIgE抗体の量を測定する検査です。血液中に存在するIgE抗体を調べることで、どの物質に対してアレルギー反応を起こしているかを特定できます。

植物、花粉、ダニ、カビ、動物など、複数のアレルゲンを同時に確認できるのが特徴です。皮膚に刺激を与えないため、湿疹や炎症がある方でも検査できます。

パッチテスト

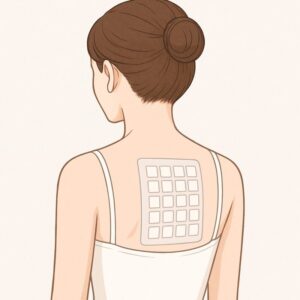

パッチテストは、アレルゲンを含む試薬を貼り、一定時間が経過した後の皮膚反応を観察する検査方法です。主に金属や化粧品、ゴム、洗剤などによる接触性皮膚炎の原因を調べる際に行われます。

アレルゲンを含むパッチを背中などに48時間貼付し、その後剥がして皮膚の変化を確認します。陽性の場合、赤みや腫れ、水疱などの反応が見られます。

当院で行っているアレルギー検査(保険適応)

当院では、患者さま一人ひとりの症状や生活環境に合わせて、原因特定に役立つアレルギー検査を行っています。

主に血液検査とパッチテストの2種類を採用しており、皮膚や呼吸器、消化器など多岐にわたるアレルギー症状に対応しています。

血液検査(VIEW39)

VIEW39は、一度の採血で39種類のアレルゲンを同時に調べられる血液検査です。花粉、ダニ、ハウスダスト、カビ、食物、動物など、日常生活で接触しやすい主要なアレルゲンを網羅しています。

少量の血液で検査が可能なため、体への負担が少なく、幅広い年齢層に対応可能です。

数値としてIgE抗体の反応強度が示されるため、どのアレルゲンに反応しているのかを客観的に把握できます

一方で単項目検査では以下の項目から医師が必要と判断した項目を13項目まで保険適応内で検査を行うことができます。

VIEW39で選べる項目は、以下の通りです。

| 吸入系・その他 | 食物系 | ||

| ・ヤケヒョウヒダニ ・ハウスダスト1 ・ネコ皮屑 ・イヌ皮屑 ・カモガヤ ・オオアワガエリ ・ハンノキ ・シラカンバ ・スギ ・ヒノキ ・ブタクサ ・ヨモギ ・ゴキブリ ・ガ ・アスペルギルス ・カンジダ ・アルテルナリア ・マラセチア ・ラテックス | ・卵白 ・オボムコイド ・ミルク ・小麦 ・米 ・ソバ ・ピーナッツ ・大豆 ・カニ ・エビ ・マグロ ・サケ ・サバ ・リンゴ ・キウイ ・バナナ ・ゴマ ・豚肉 ・牛肉 ・鶏 |

血液検査(その他単項目のアレルギー検査)

当院では、医師の判断により保険適用の血液検査も実施しています。

アレルゲンと疑われるものがVIEW39に含まれていない場合、以下の項目から個別に13個まで指定して血液検査が可能です。

吸入性アレルゲン(花粉)

イネ科植物

- ハルガヤ

- ギョウギシバ

- カモガヤ

- ヒロハウシノケグサ

- ホソムギ

- オオアワガエリ

- アシ

- ナガハグサ

- コヌカグサ

- セイバンモロコシ

- 小麦

- オオズメノテッポウ

- スズメノヒエ

雑草

- ブタクサ

- ブタクサモドキ

- オオブタクサ

- ニガヨモギ

- ヨモギ

- フランスギク

- タンポポ

- ヘラオオバコ

- シロザ

- アキノキリンソウ

- ヒメスイバ

- イラクサ

- カナムグラ

樹木

- カエデ

- ハンノキ

- シラカンバ

- ブナ

- ビャクシン

- コナラ

- ニレ

- オリーブ

- クルミ

- ヤナギ

- マツ

- スギ

- アカシア

- ヒノキ

- クワ

吸入性アレルゲン(花粉以外)

ダニ

- ヤケヒョウヒダニ

- コナヒョウヒダニ

- アシブトコナダニ

- サヤアシニクダニ

- ケナガコナダニ

真菌

- ペニシリウム

- クラドスポリウム

- アスペルギルス

- Asp f1

- ムコール

- カンジダ

- アルテルナリア

- ヘルミントスポリウム

- 黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA

- 黄色ブドウ球菌エンテロトキシンB

- トリコフィトン

- マラセチア

動物

- ネコ皮屑

- イヌ皮屑

- セキセイインコのふん

- セキセイインコ羽毛

- モルモット上皮

- ハムスター上皮

- ラット

- マウス

- ウマ皮屑

- ウシ皮屑

- ヤギ上皮

- 羊上皮

- 家兎上皮

- 豚上皮

- ニワトリ羽毛

- ガチョウ羽毛

- アヒル羽毛

室内塵

- ハウスダスト1

- ハウスダスト2

職業性

- オオバコ種子

- イソシアネートTDI

- イソシアネートMDI

- イソシアネートHDI

- エチレンオキサイド

- 無水フタル酸塩

- ホルマリン

- ラテックス

- Hev b 6.02

食物性アレルゲン

卵

- 卵白

- 卵黄

- オボムコイド

乳

- ミルク

- α-ラクトアルブミン

- β-ラクトアルブミン

- カゼイン

- チーズ

- モールドチーズ

肉

- 豚肉

- 牛肉

- 鶏肉

- 羊肉

魚介類

- タラ

- カニ

- エビ

- ムラサキイガイ

- マグロ

- サケ

- サバ

- イカ

- タコ

- アジ

- イワシ

- ロブスター

- アサリ

- カレイ

- カキ

- ホタテ

- イクラ

- タラコ

穀類

- 小麦

- グルテン

- ω-5グリアジン

- ライ麦

- 大麦

- 麦芽

- オート麦

- トウモロコシ

- 米

- ソバ

- キビ

- アワ

- ゴマ

豆類・ナッツ

- エンドウ

- ピーナッツ

- 大豆

- Glym4(大豆由来)

- インゲン

- ハシバミ

- ブラジルナッツ

- アーモンド

- ココナッツ

- カカオ

- カシューナッツ

- Ana o3(カシューナッツ由来)

- クルミ

- Jug r1(クルミ由来)

果物

- オレンジ

- イチゴ

- リンゴ

- キウイ

- メロン

- マンゴ

- バナナ

- 洋ナシ

- モモ

- アボカド

- グレープフルーツ

- スイカ

野菜

- トマト

- ニンジン

- ジャガイモ

- ニンニク

- タマネギ

- タケノコ

- サツマイモ

- セロリ

- パセリ

- ヤマイモ

- ホウレンソウ

- カボチャ

その他

- ビール酵母

- マスタード

その他

昆虫

- ミツバチ

- スズメバチ

- アシナガバチ

- ゴキブリ

- ユスリカ

- ガ

- ヤブカ

寄生虫

- カイチョウ

- アニサキス

薬物

- ヒトインシュリン

- ゼラチン

その他

- 綿

パッチテスト

パッチテストは、金属や化粧品、ゴム、薬剤などによる接触性皮膚炎の原因を調べる検査です。アレルゲンを含んだ試薬を背中などの皮膚に48時間貼り、その後の皮膚反応を観察します。

入浴時は、貼っている部分を濡らさないように気をつけてください。貼付した2日後と3日後に判定するため、再度来院する必要があります。

対応しているアレルゲンは、以下の24種類です。

- 硫酸ニッケル

- ラノリンアルコール

- フラジオマイシン硫酸塩

- 重クロム酸カリウム

- カインミックス

- 香料ミックス

- ロジン

- パラベンミックス

- ペルーバルサム

- 金チオ硫酸ナトリウム

- 塩化コバルト

- p-tert-ブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂

- エポキシ樹脂

- カルバミックス

- 黒色ゴムミックス

- イソチアゾリノンミックス

- メルカプトベンゾチアゾール

- パラフェニレンジアミン

- ホルムアルデヒド

- メルカプトミックス

- チメロサール

- チウラムミックス

アレルギー検査の費用

保険診療の場合、3割負担の方だとVIEW39は約4,290円です。

項目を1ずつ選ぶ際は、3割負担の方で1項目につき約330円となります。

上記の金額に加えて、診察料、採血手技料、判断料が必要です。

アレルギー検査を受けるメリット

アレルギー検査を受けることで、自分の体がどの物質に反応しているのかを明確に把握できます。アレルギー症状は、原因が分からないまま放置すると、慢性化したり症状が悪化したりする可能性があるため注意が必要です。

血液検査やパッチテストによってアレルゲンを特定すれば、生活環境や食生活の改善、適切な治療につなげられます。

症状の悪化要因が把握できることがある

アレルギー検査を受けることで、症状の悪化につながる要因を把握できることがあります。例えば、アレルギー性皮膚炎やじんましん、口腔アレルギー症候群などでは、原因となるアレルゲンが複数関係している場合も少なくありません。

VIEW39は、一度の採血で39種類のアレルゲンを調べられるため、これらの疾患の治療や予防に有用です。

また、パッチテストは、金属や化粧品、薬剤、ゴムなどが原因となる接触性皮膚炎の特定に役立ちます。検査によって具体的なアレルゲンを把握すれば、悪化要因を避けるための生活改善や治療の方向性を明確にすることが可能です。

アレルギー症状の予防や治療の決定に役立つ

アレルギー検査の結果は、今後の予防や治療方針を決めるうえで、重要な指針となります。特定されたアレルゲンに応じて、外用薬や内服薬の選択、生活上の注意点を明確にできるため、無駄のない治療が可能です。

例えば、食物アレルギーであれば摂取制限を行い、花粉症であれば飛散時期に合わせた対処ができます。また、アナフィラキシーのリスクがある方は、事前に適切な備えを取ることもできます。

特異的IgE抗体検査が陽性=食物アレルギーではありません

検査で陽性であっても、実際に食べて症状が出ない場合は食物アレルギーではないとされています。検査の結果だけで診断が確定するのではなく、症状の有無が最も重要な判断基準です。

症状がない場合の対応

検査は陽性だが、日常生活で症状が出ていない場合は、医師の判断により食物制限は行わないことが多いです。不必要な食物制限は栄養不良につながる可能性があるため、むしろ食べられる食品は積極的に摂取することが推奨されています。

症状がある場合の対応

特定の食物を食べると症状が出ることが明確な場合は、医師の指導のもと、以下のような対応を行います:

- 外用薬や内服薬の選択

- 生活上の注意点の明確化

- 必要最小限の食物制限

- アナフィラキシーのリスクがある場合は、エピペンの携帯

正確な診断を得るために

検査結果に基づいて不安を感じた場合や、除去食の判断に迷う場合は、医師に相談してください。

アレルギーの治療法

アレルギーの治療は、原因となるアレルゲンを特定したうえで、症状の軽減と再発防止を目的に行われます。治療の基本は「原因の回避」と「症状の抑制」であり、種類や重症度に応じて外用薬や内服薬を使用します。

アレルギー検査で特定されたアレルゲンを避けつつ、適切な薬物治療を行えば、生活の質を保ちながら症状のコントロールをすることが可能です。

外用薬

基本は、まずアレルギー検査で原因を特定したうえで、原因となるアレルゲンに触れないよう生活習慣を整え、治療を進めます。外用薬としては、炎症やかゆみを抑えるためのステロイド外用剤(アンテベートやリンデロンなど)を使用します。

ステロイド外用剤は強い抗炎症作用があり、赤みや腫れなどの急性症状を鎮めるのに有効です。

化粧品によるアレルギーが原因の場合は、低刺激の保湿剤や抗炎症成分を含むスキンケア用品に切り替え、化粧水の使用は一時的に中止して低刺激な保湿剤のみを使用するなどシンプルなスキンケアを行うことが推奨されます。そのうえで、薬による治療を並行して行います。

内服薬

内服薬は、全身にあらわれるアレルギー症状を抑えるために用いられます。代表的なのは抗ヒスタミン薬で、くしゃみ、鼻水、かゆみなどをやわらげるのに有効です。

アレグラ(フェキソフェナジン)やタリオン(ベポタスチンベシル酸塩)

などの第2世代抗ヒスタミン薬であれば、眠気が抑えられているため日常生活への影響が少なく済みます。また、症状が強い場合は、プレドニゾロンなどのステロイドの内服薬を使うケースもあります。

アレルギーの診断、治療、検査なら新宿駅前IGA皮膚科クリニック

新宿駅前IGA皮膚科クリニックでは、女性の皮膚科専門医が一人ひとりの症状や生活環境に合わせて、最適なアレルギーの診断、治療、検査を行っています。花粉、ダニ、ハウスダスト、食物、金属、化粧品など、日常生活に潜むさまざまなアレルゲンに対応可能です。

血液検査ではVIEW39により一度の採血で39種類の項目を調べられるほか、金属や化粧品、薬剤などによる皮膚症状に対してはパッチテストで原因を確認します。

また、検査結果をもとに、原因の排除や回避、炎症を抑える治療を総合的に提案します。アレルギーに関する不調や皮膚トラブルでお悩みの方は、一度ご相談ください。

監修:

新宿駅前IGA皮膚科クリニック 院長 伊賀 那津子

日本皮膚科学会皮膚科専門医・医学博士

京都大学医学部卒業